本实验项目依据《通信系统综合实验》课程大纲及关键知识点,结合卫星通信智能天线系统中多波束处理和复杂干扰环境的特点,以“数字波束形成和抗干扰”为实验任务,构建了基于实际通信信道环境的虚拟仿真实验情景。实验旨在培养学生探究式的思维方式和解决复杂问题的综合能力,具体实验目的包括:

(1)帮助学生熟悉卫星通信载荷和智能天线系统的主要组成,掌握卫星通信过程中用户捕获、用户跟踪、通信基带信号处理等基本工作原理,提高学生的卫星通信载荷认知能力。

(2)帮助学生熟悉卫星通信上行链路设计的基本原理,掌握卫星通信系统的通信方式、天线阵列、卫星链路计算、赋形波束配置等设计方法,提高学生的卫星通信系统设计能力。

(3)帮助学生熟悉数字波束形成和抗干扰基本原理、掌握卫星通信的波束捕获和跟踪、空域抗干扰、抗雨衰干扰综合设计方法,提高学生解决复杂工程问题能力。

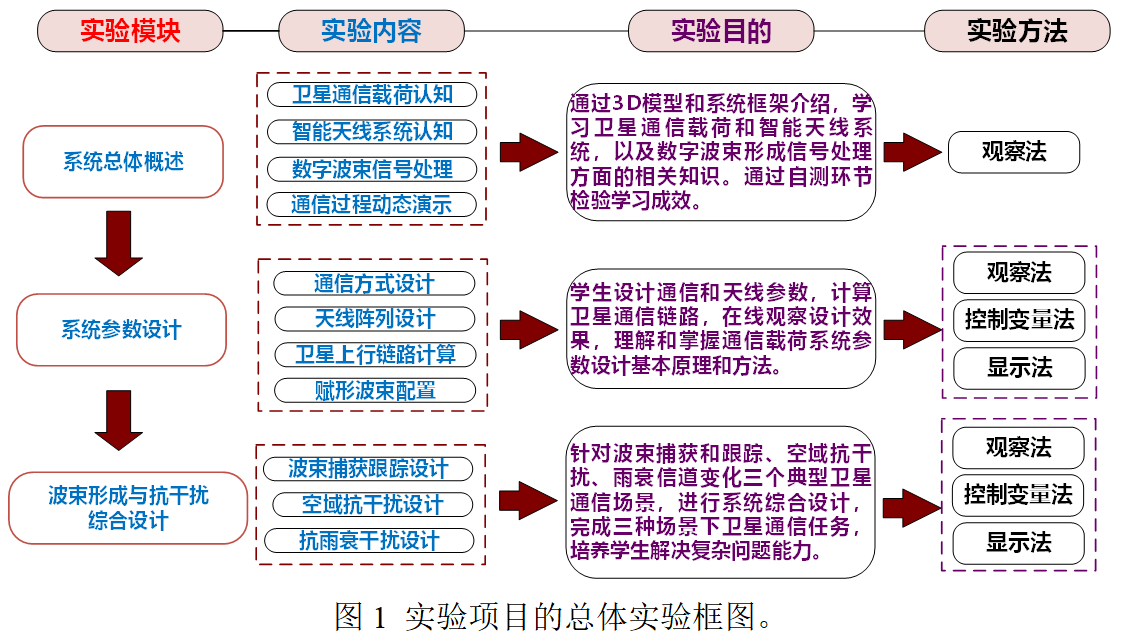

如图1所示,本项目综合采用了观察法法、控制变量法、显示法等实验方法,实验包含三个模块共11个交互性操作环节。

(1)如图2所示,在浏览器中输入本实验项目的网址(https://mool.njust.edu.cn/satcomm),打开本实验项目,在线完成所有实验操作。

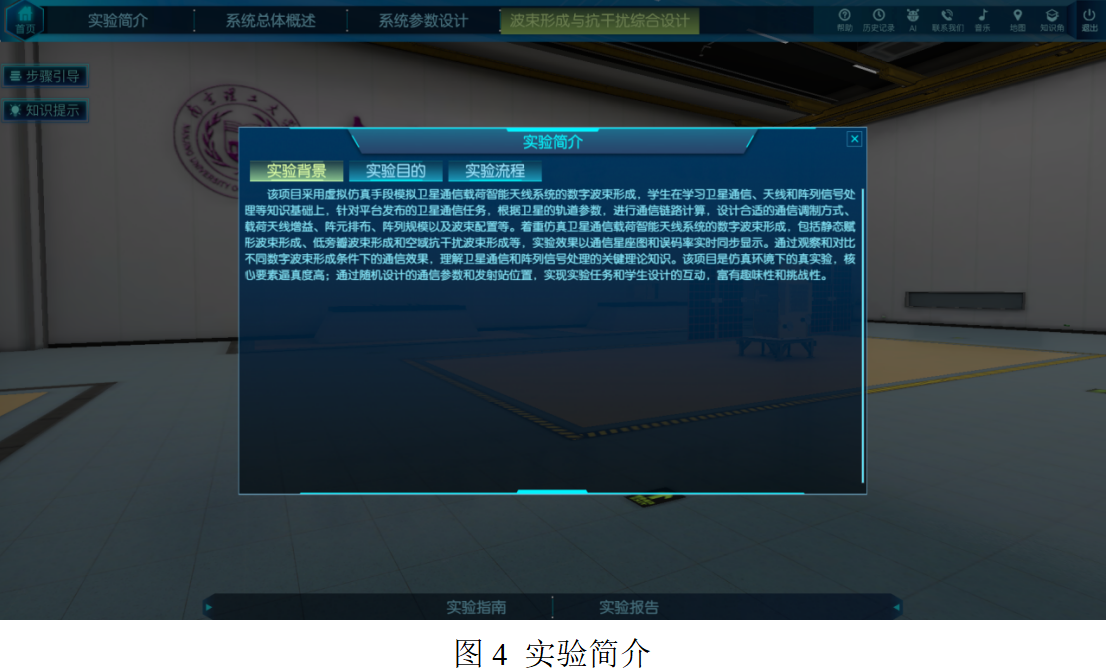

(2)如图3所示,在进入实验前,学生先依照新手引导熟悉实验界面功能。然后进入图4所示的实验界面,学生查看实验简介,并通过在线知识角(图5)的中的文献和视频资料,对本实验相关知识点进行自主学习。实验过程中,学生可以随时打开实验步骤引导。遇到任何困难,可以随时与课程顾问老师联系。

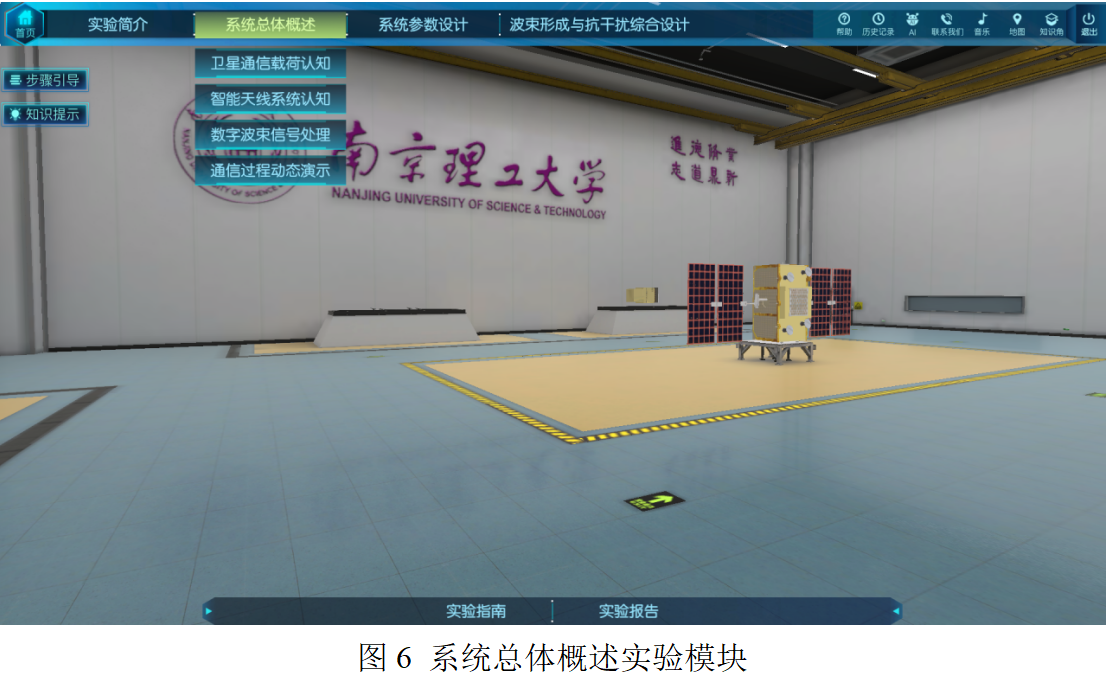

本实验模块包括“卫星通信载荷认知”、“智能天线系统认知”、“数字波束信号处理”和“通信过程动态演示”四个子环节。通过该实验环节,学生掌握卫星通信载荷的组成、智能天线系统各模块的功能、智能天线数字波束形成的信号处理过程以及了解卫星通信的整个过程和通信效果,使学生能够从宏观的系统层面和微观的信号处理层面深入理解卫星通信智能天线的数字波束形成技术。

如图6所示,在菜单栏点击“系统总体概述”,展开实验环节的下拉菜单。在下拉菜单中,分别点击“卫星通信载荷认知”、“智能天线系统认知”、“数字波束信号处理”和“通信过程动态演示”选项,即可进入相应子环节。

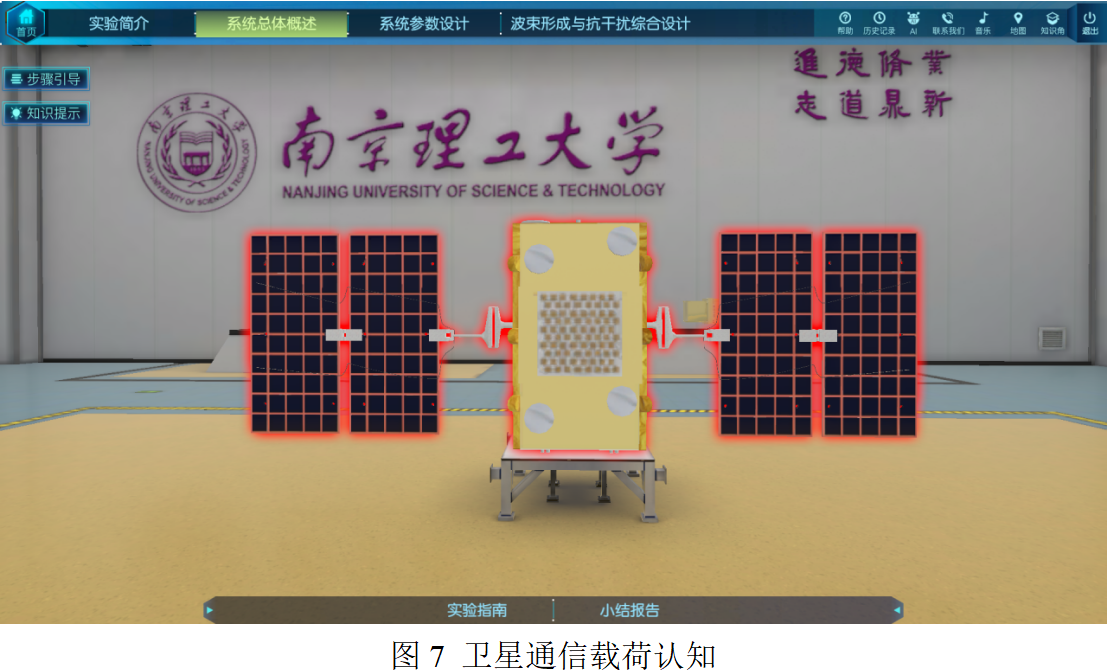

步骤1:在图7所示的卫星测试厂房中,点击卫星通信载荷,观察其各组成部分。

步骤2:点击各组成部分,学习各部分功能。

步骤1:在图9所示的操作台上,点击智能天线系统,观察其各功能模块组成。

步骤2:点击各功能模块,对照界面右侧的智能天线系统功能框图学习各模块功能。

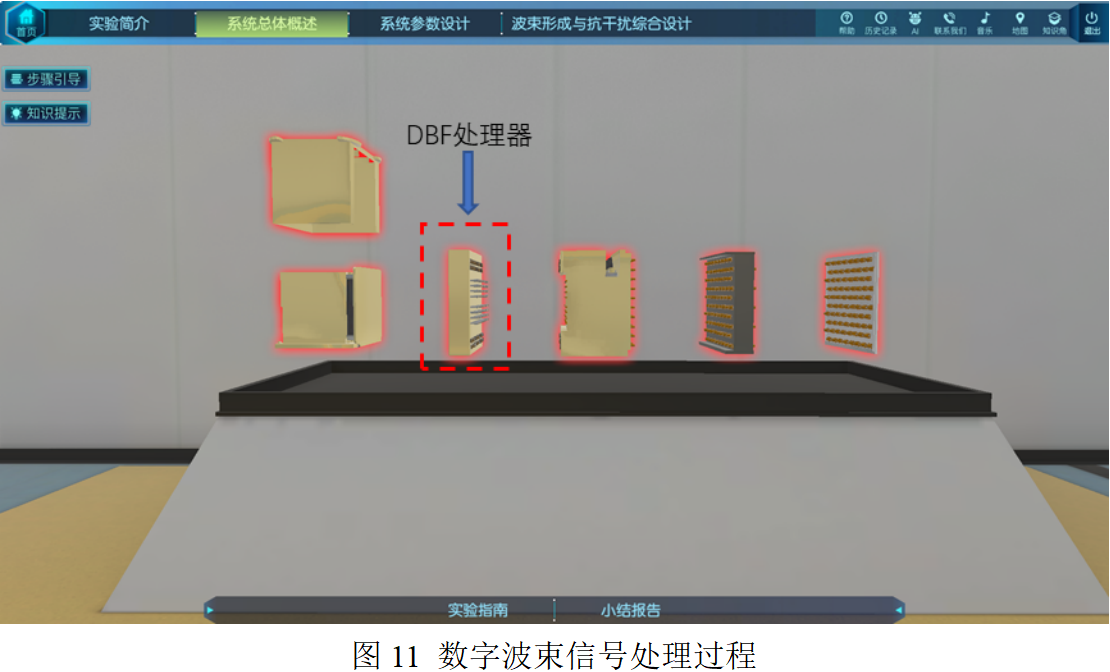

步骤1:点击DBF处理器模块,学习数字波束信号处理过程。

步骤2:点击“数字波束信号处理框图”中各流程模块,学习其作用机理。

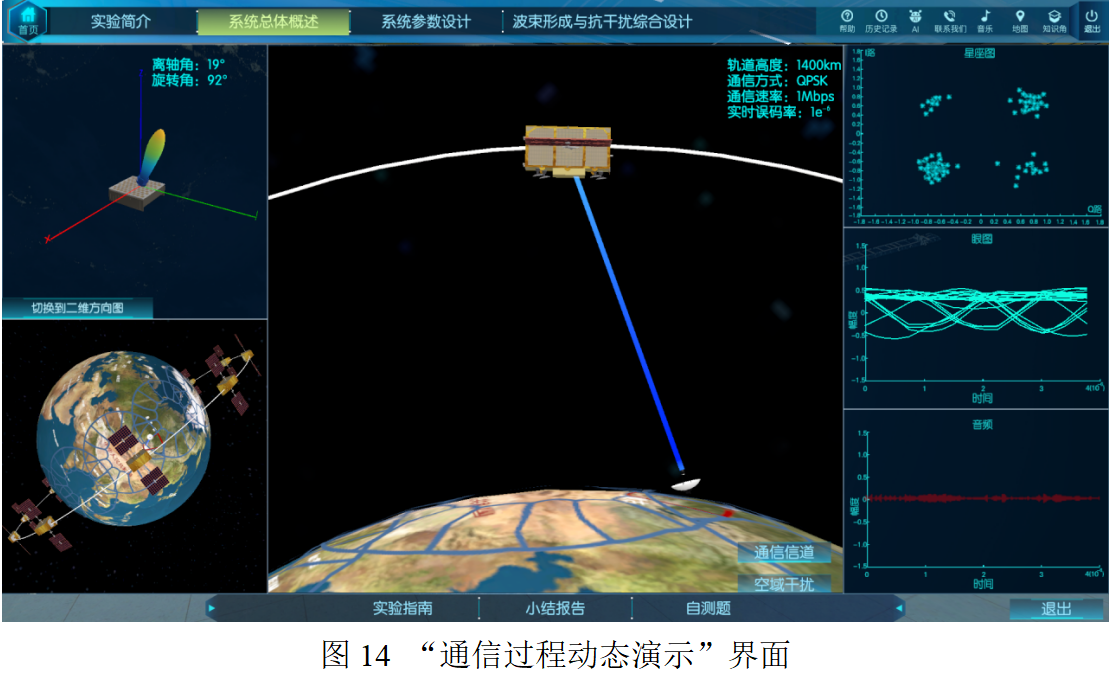

步骤1:进入“通信过程动态演示”界面,观察学习卫星对地面用户捕获、跟踪、建立通信过程,并观察正常通信后的通信星座图、眼图和音频波形。

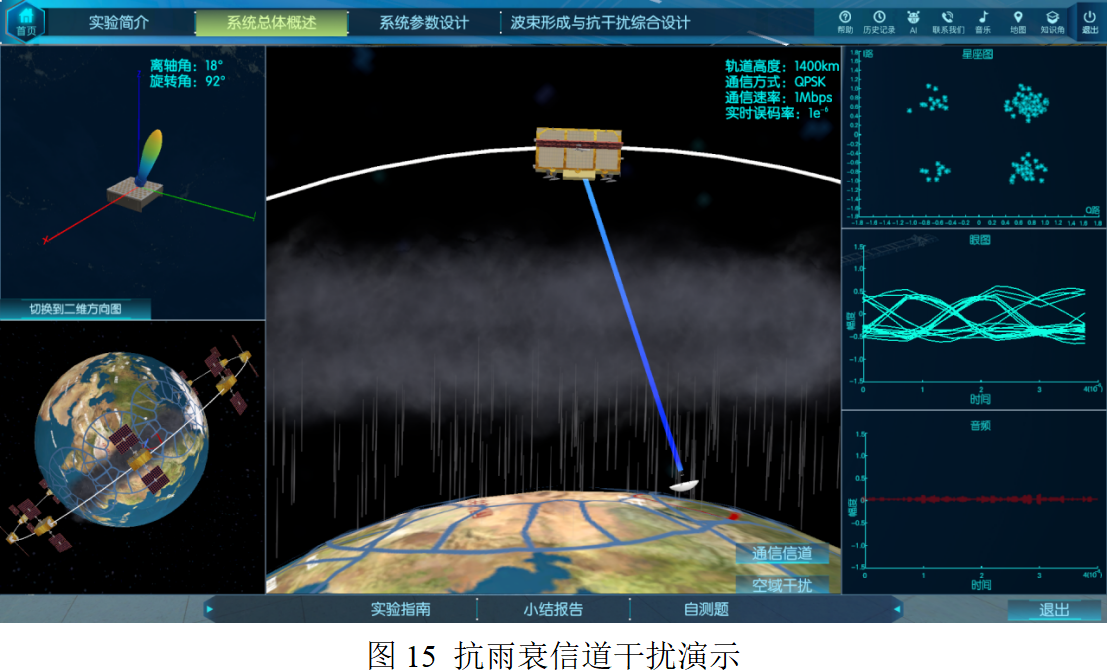

步骤2:点击界面中“抗雨衰干扰”选项,观察学习正常通信、出现雨衰干扰和提高地面发射EIRP以对抗雨衰干扰的通信全过程。

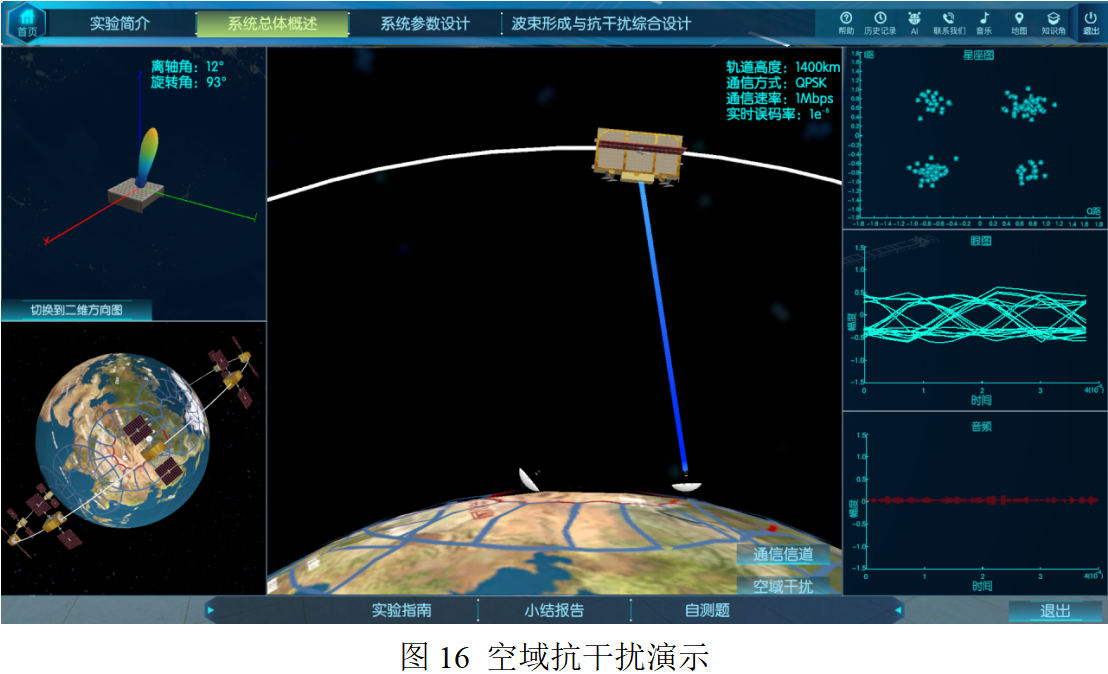

步骤3:点击界面中“空域抗干扰”选项,观察学习正常通信、出现空域干扰和采用自适应波束形成抗空域干扰的过程。完成后,点击“退出”。

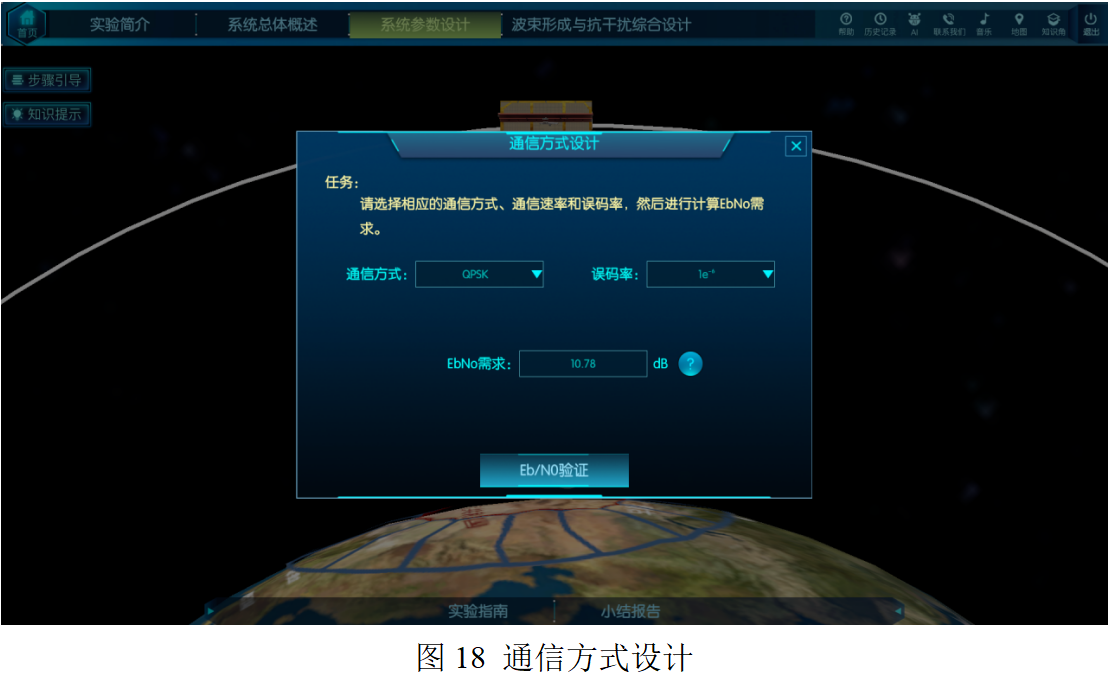

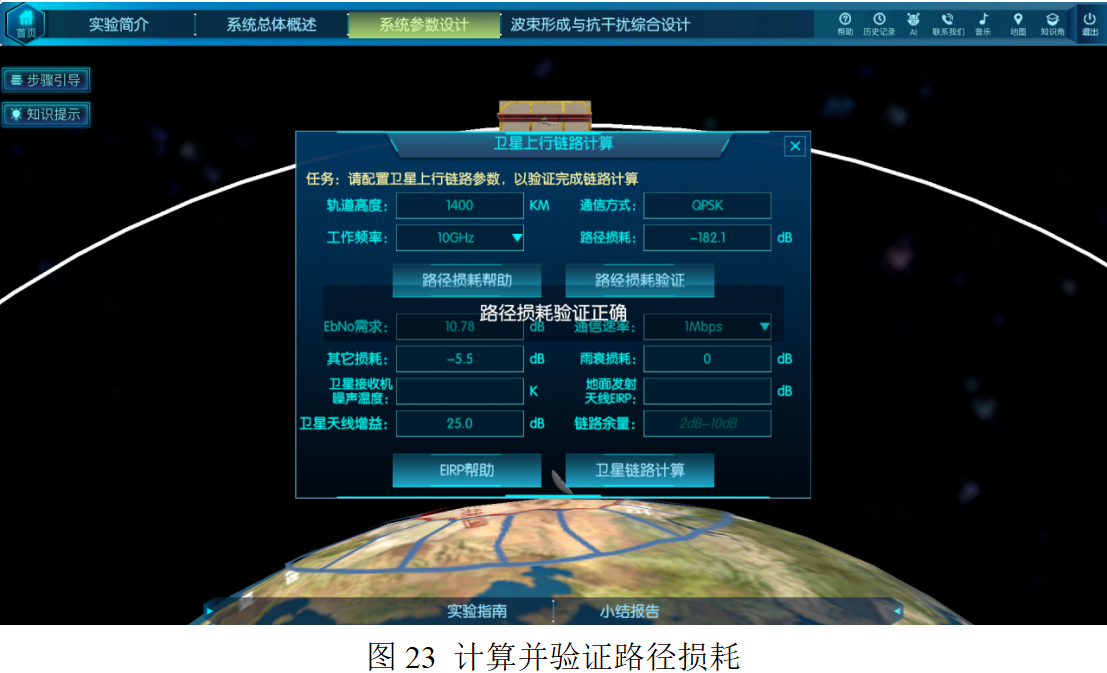

本实验模块包括“通信方式设计”、“天线阵列设计”、“卫星上行链路计算”和“赋形波束配置”四个子环节。通过该实验环节,学生可以掌握卫星上行链路中通信方式(包括通信方式、误码率以及对应的Eb/N0)、卫星接收天线阵列(包括阵列规模、天线增益和波束宽度)、上行链路计算(包括路径损耗、通信速率、地面发射EIRP、链路余量)和用于捕获用户的赋形波束的原理和设计。

如图17所示,在菜单栏点击“系统参数设计”,展开实验环节的下拉菜单。在下拉菜单中,分别点击“通信方式设计”、“天线阵列设计”、“卫星上行链路计算”和“赋形波束配置”选项,即可进入相应子环节。

步骤1:点击“通信方式”下拉菜单,选择通信方式;之后点击误码率下拉菜单,选择误码率;最后填入所选择的通信方式和误码率下的Eb/N0需求。如遇Eb/N0计算困难,可点击旁边的“?”按钮,在知识提示中查找对应的Eb/N0需求。

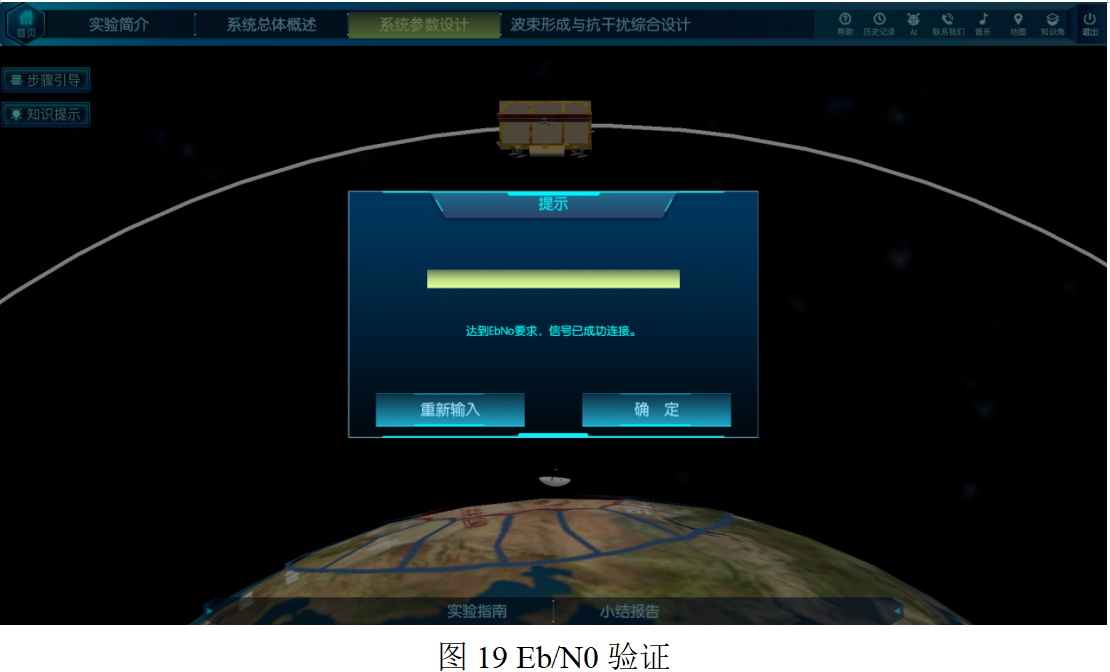

步骤2:点击“Eb/N0验证”,观察验证效果。点击“确定”退出。

步骤1:填入“单元天线增益”、“阵元个数”,选择“阵元排布”并填入阵元间距。之后根据填入的阵列参数计算“卫星天线增益”和“波束宽度”。如遇困难,可点击“帮助”,系统会根据填入的参数自动计算“卫星天线增益”和波束宽度。

步骤2:点击“阵列天线设计”,验证所填入的“卫星天线增益”和“波束宽度”,并在界面右侧的窗口中查看所设计的天线阵列。

步骤3:点击“提交设计结果”,验证所设计的天线阵列是否合理。点击“提交设计”。

步骤1:选择卫星通信载荷的“工作频率”,根据 “轨道高度”计算并填入卫星通信链路传输的“路径损耗”,点击“路径损耗验证”。如遇问题,可点击“路径损耗帮助”,系统会自动计算当前参数下的路径损耗。

步骤2:选择“通信速率”并填写“卫星接收机噪声温度”,根据链路公式计算当前Eb/N0需求、通信速率、其它损耗、雨衰损耗、卫星接收机噪声温度和卫星天线增益参数下的“地面发射天线EIRP”。如遇问题,可点击“EIRP帮助”,系统可根据当前参数自动计算地面发射天线EIRP。

步骤3:点击“卫星链路计算”,系统自动计算当前链路参数下的链路余量,并验证链路参数设计是否合理。

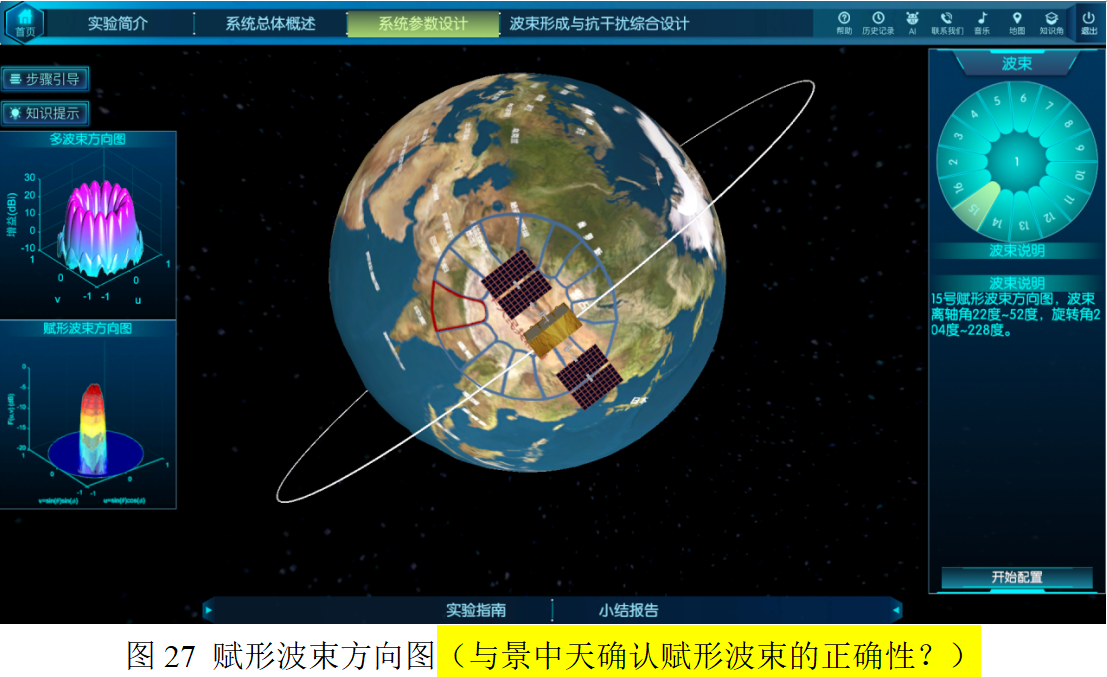

步骤1:首先点击16个赋形波束脚印图,了解每个波束的地面覆盖范围和赋形波束方向图。

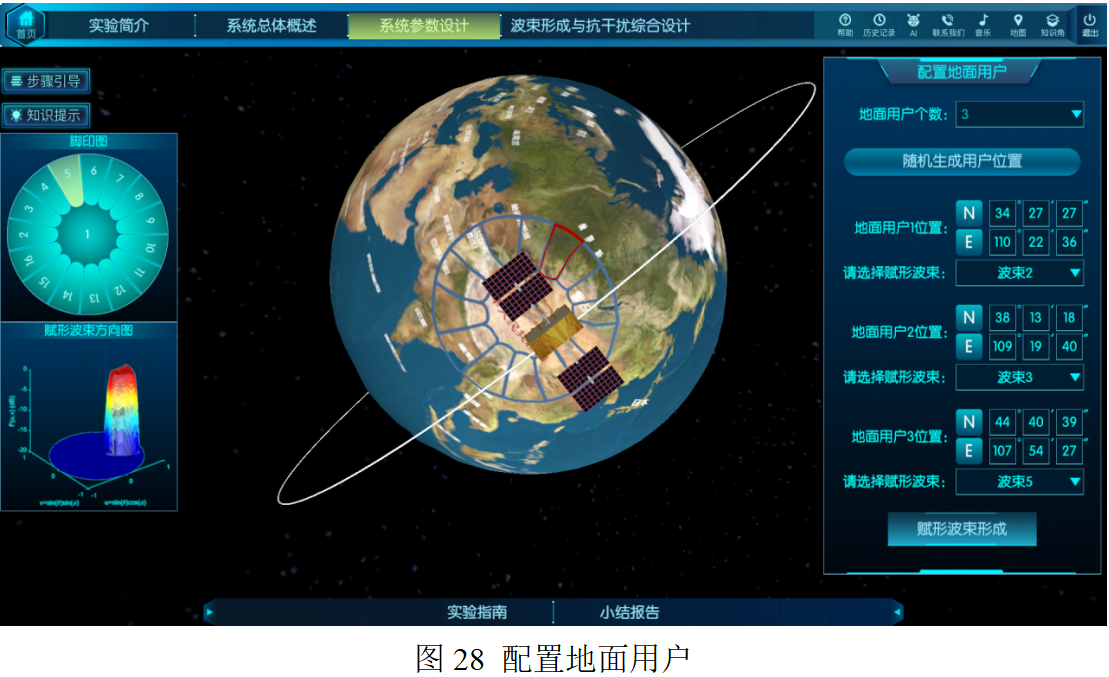

步骤2:点击“开始配置”,进入“配置地面用户”界面。点击“随机生成地面用户”按钮,在界面中地球上生成地面用户位置,并为每个地面用户选择对应的赋形波束以实现用户捕获。点击“赋形波束形成”按钮。

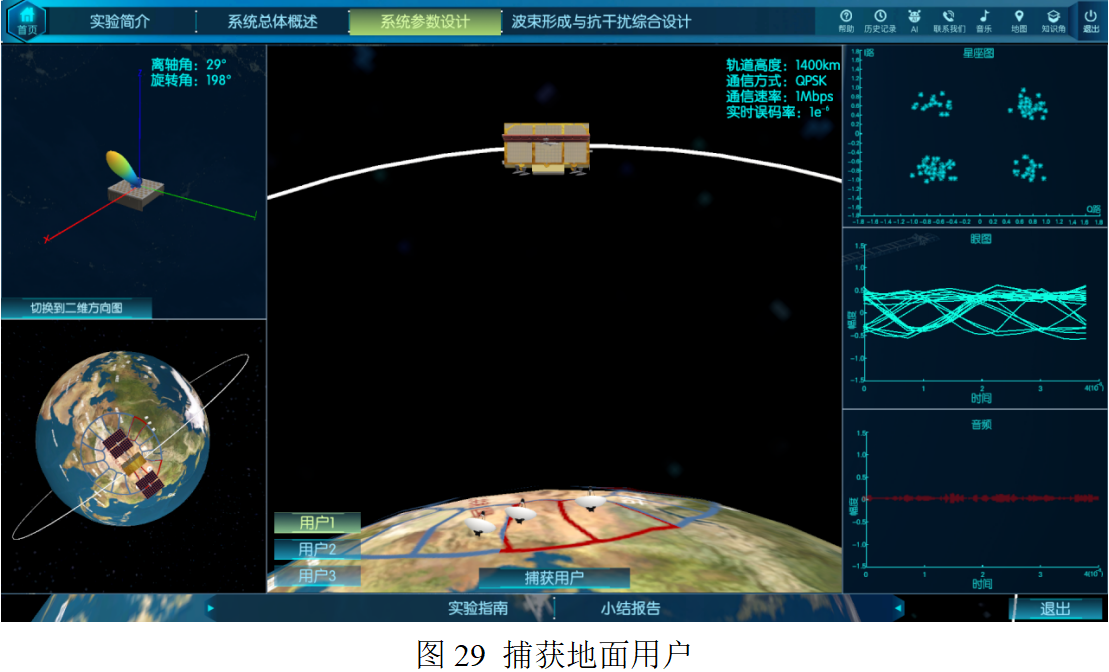

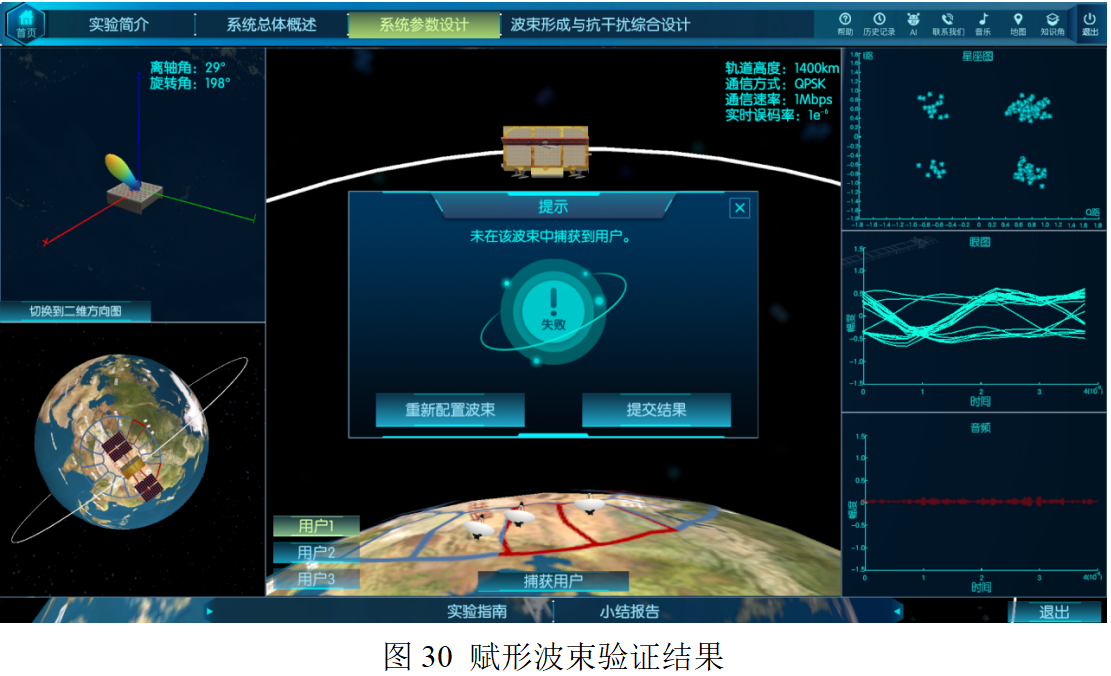

步骤3:点击界面中“捕获用户”按钮,验证所配置的赋形波束是否可以捕获用户。

步骤4:观察赋形波束验证结果,并根据结果选择“重新配置波束”或是“提交结果”。

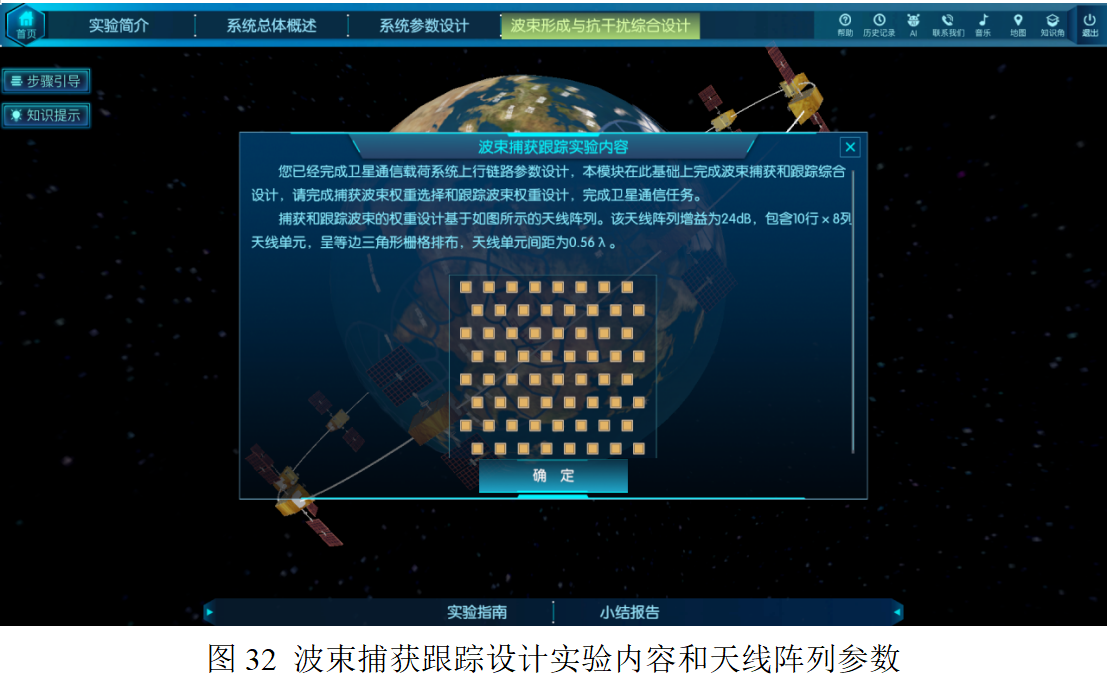

本实验模块包括“波束捕获跟踪设计”、“空域抗干扰设计”和“抗雨衰干扰设计”三个综合设计子环节。三个子环节以闯关卡的形式并结合实际通信效果演示(音频质量、星座图、眼图和音频波形)。首先,引导学生完成卫星通信智能天线的捕获赋形波束、跟踪点波束设计和验证;之后,了解空域干扰的作用效果并设计验证空域抗干扰的自适应波束形成;最后,针对雨衰干扰的作用效果,设计并评估抗雨衰干扰的手段。

上述三个子环节的实验,可在虚拟环境中模拟实际中难以开展的实验条件(星上波束赋形、空间干扰、不同降雨),使学生在独特的实验环境中进一步加深对卫星通信智能天线相关技术的理解并学以致用。

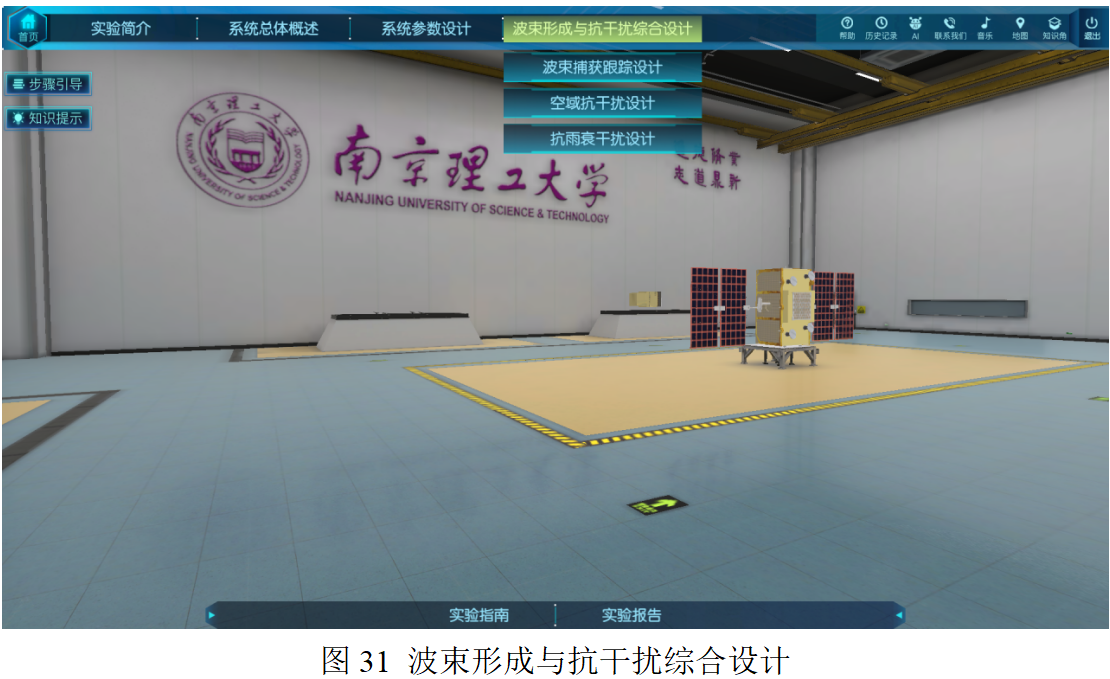

如图31所示,在菜单栏点击“波束形成与抗干扰综合设计”,展开实验环节的下拉菜单。在下拉菜单中,分别点击“波束捕获跟踪设计”、“空域抗干扰设计”和“抗雨衰干扰设计”选项,即可进入相应子环节。

步骤1:了解本实验环节的实验内容和天线阵列参数。点击“确定”。

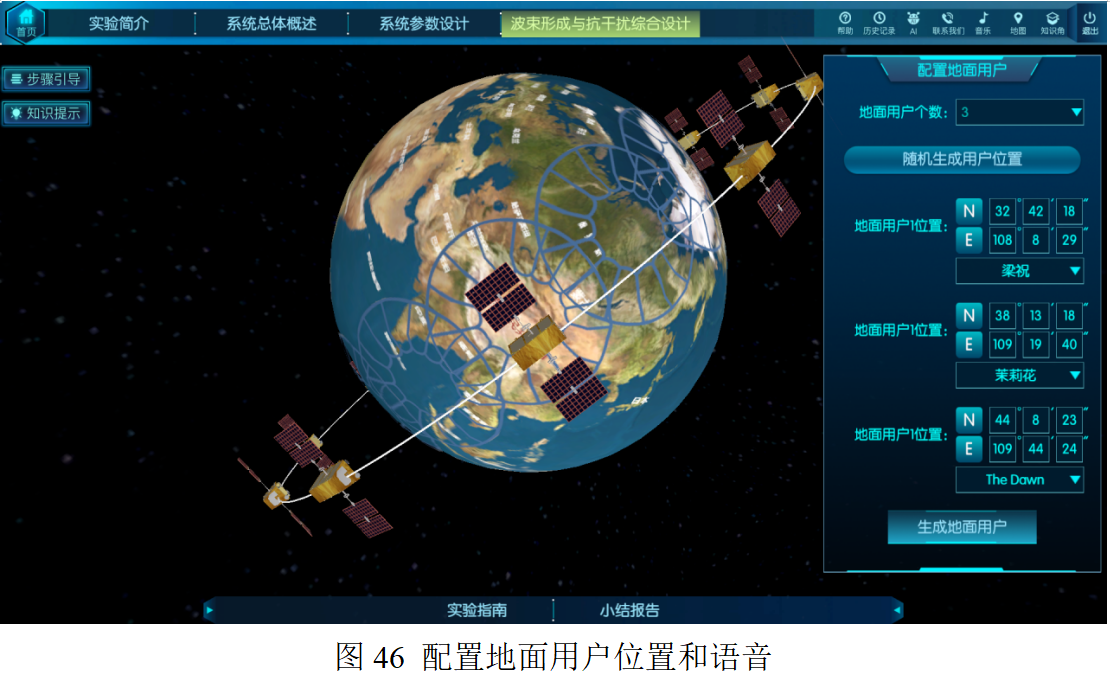

步骤2:点击“随机生成地面用户”,生成地面用户位置。并为每个地面用户选择传送的语音。点击“生成地面用户”,进入下一界面。

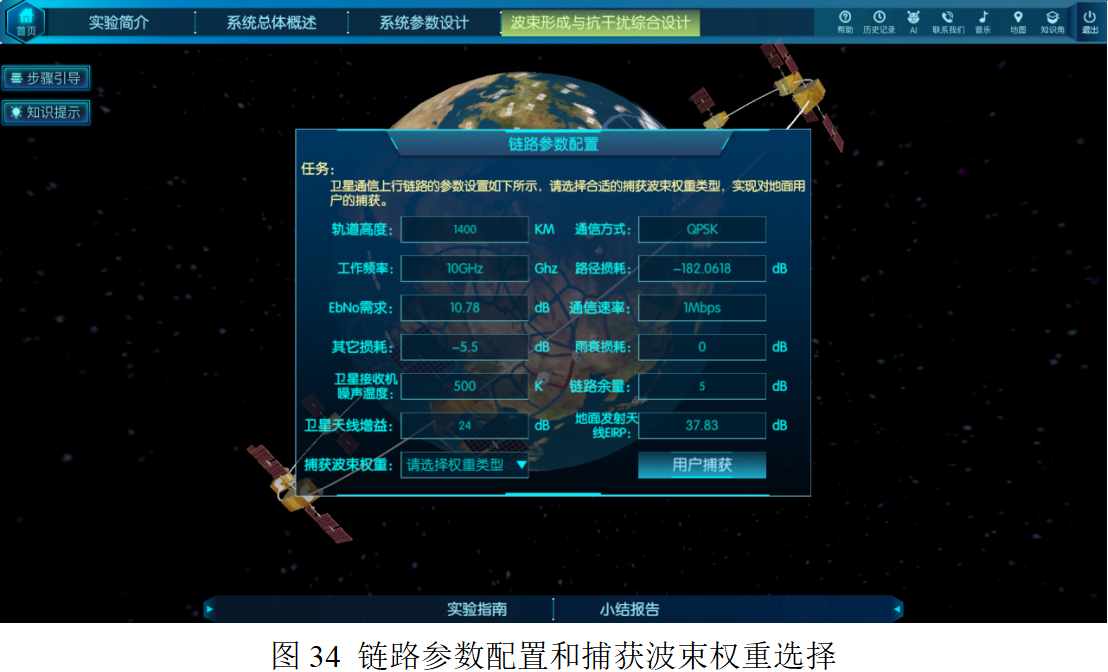

步骤3:了解第二模块中配置完成的链路参数,并在“捕获波束权重”下拉菜单中选择用于用户捕获的波束权重类型。点击“用户捕获”。

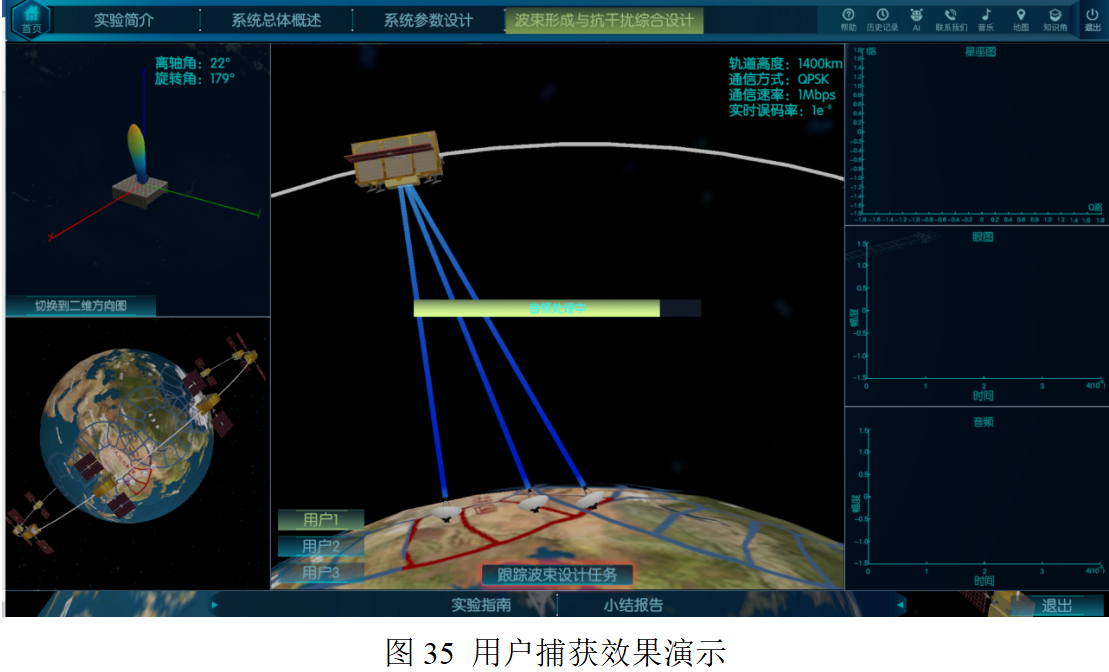

步骤4:观察用户捕获的效果,如果是多用户通信,可以在不同用户间进行切换。之后,点击“跟踪波束设计任务”按钮。

步骤5:观察窗口中用户实时位置的“离轴角”和“旋转角”,点击“进入权重计算”。如遇权重计算问题,可点击“自动生成波束权重”,系统可根据当前参数自动计算波束权重。

步骤7:根据用户位置实时的“离轴角”和“旋转角”,在答题界面中完成权重的计算,点击“完成”。

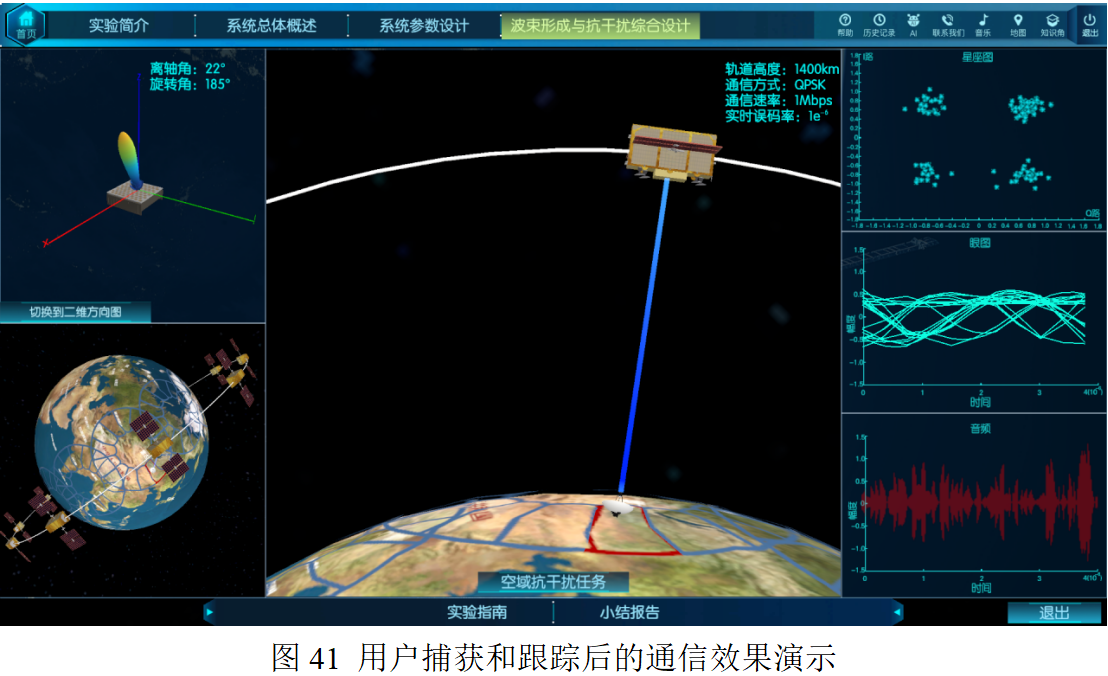

步骤8:观察指向波束是否成功跟踪用户的效果演示和成功跟踪后的通信效果。如果是多用户通信,可以在不同用户间进行切换。点击“提交结果”或者“重新配置权重”。

步骤1:了解本实验环节的实验内容和天线阵列参数。点击“确定”。

步骤2:点击“随机生成用户和干扰位置”,在地球上生成用户和干扰,并为授权用户选择传输的语音和信噪比,为干扰配置干扰信号功率比。点击“开始通信”。

步骤3:观察用户捕获和跟踪后的通信效果,点击“空域抗干扰任务”按钮。

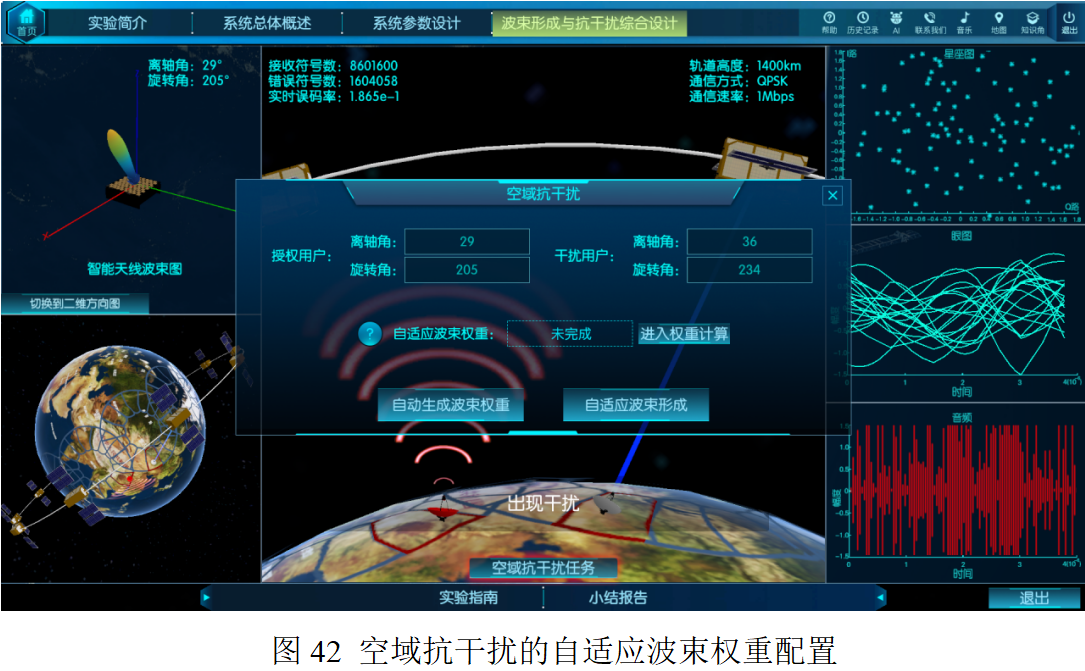

步骤4:观察出现干扰之后的通信效果和界面中授权用户及干扰用户实时位置的离轴角和旋转角,点击“进入权重计算”。如遇权重计算问题,可点击“自动生成波束权重”,系统可根据当前参数自动计算波束权重。

步骤5:根据界面中授权用户和干扰用户实时位置的离轴角和旋转角,以答题的方式选择正确的角度方向余弦、设计LCMV波束形成器的约束矩阵和权重系数,点击“完成”。

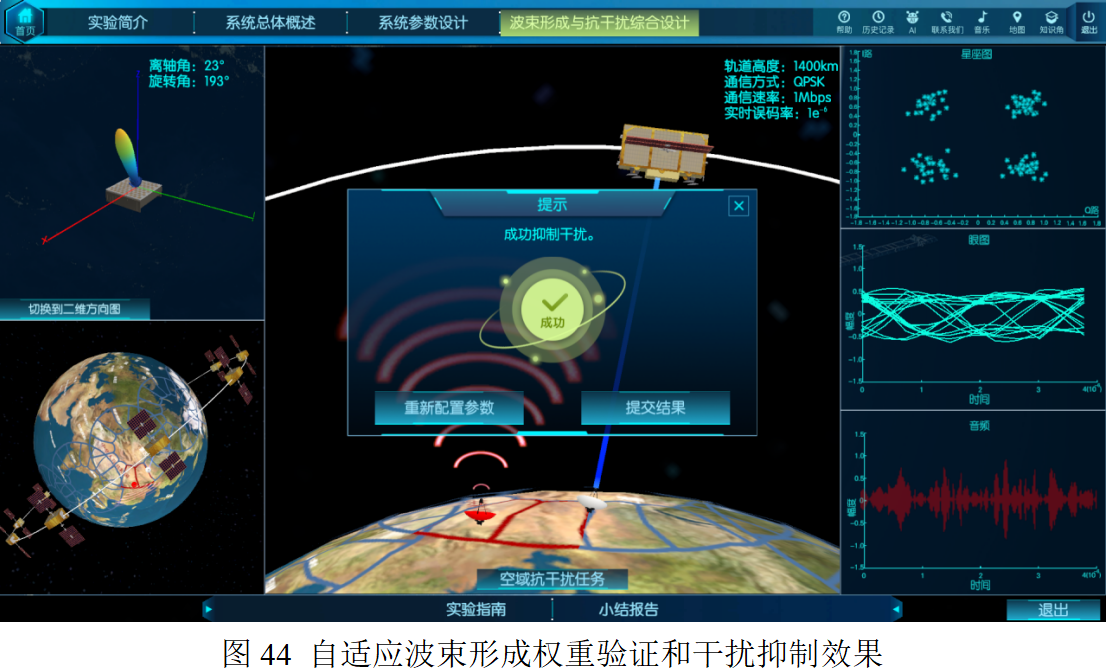

步骤6:观察自适应波束形成权重验证效果和成功抑制干扰之后的通信效果演示。点击“提交结果”或者“重新配置参数”。

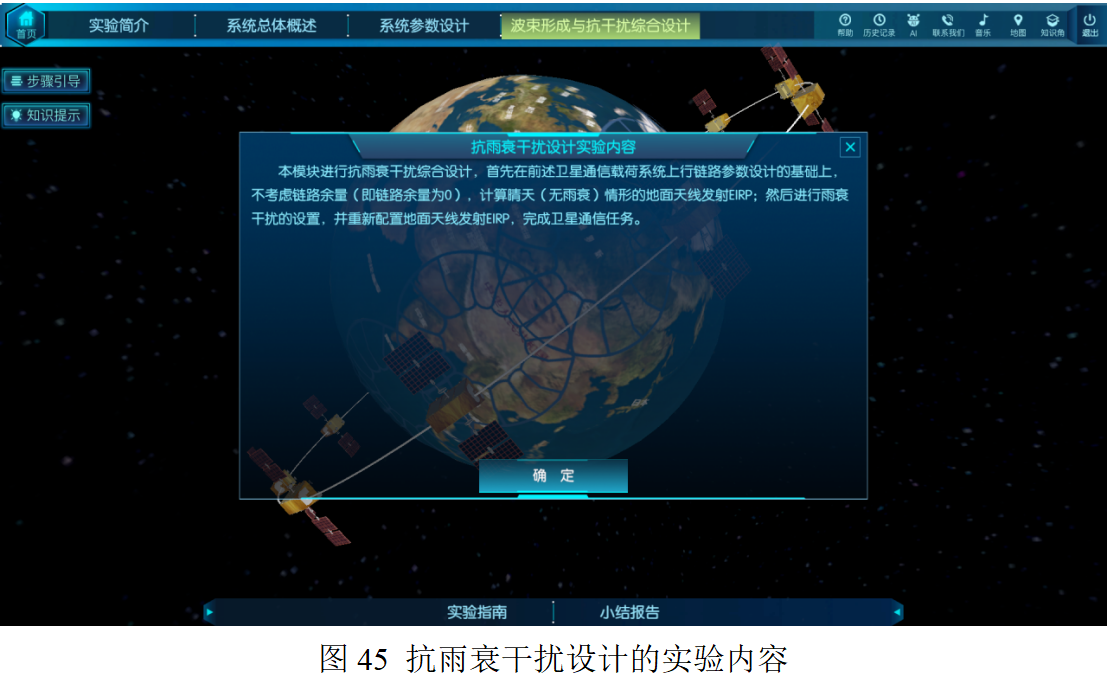

步骤1:了解本实验环节的实验内容。点击“确定”。

步骤2:点击“随机生成地面用户”,生成地面用户位置。并为每个地面用户选择传送的语音。点击“生成地面用户”,进入下一界面。

步骤3:根据给出的卫星上行链路参数计算并填入晴天(无雨衰)情形的地面天线发射EIRP。点击“EIRP验证”。如遇问题,可点击“EIRP帮助”,系统可自动根据链路参数计算EIRP。

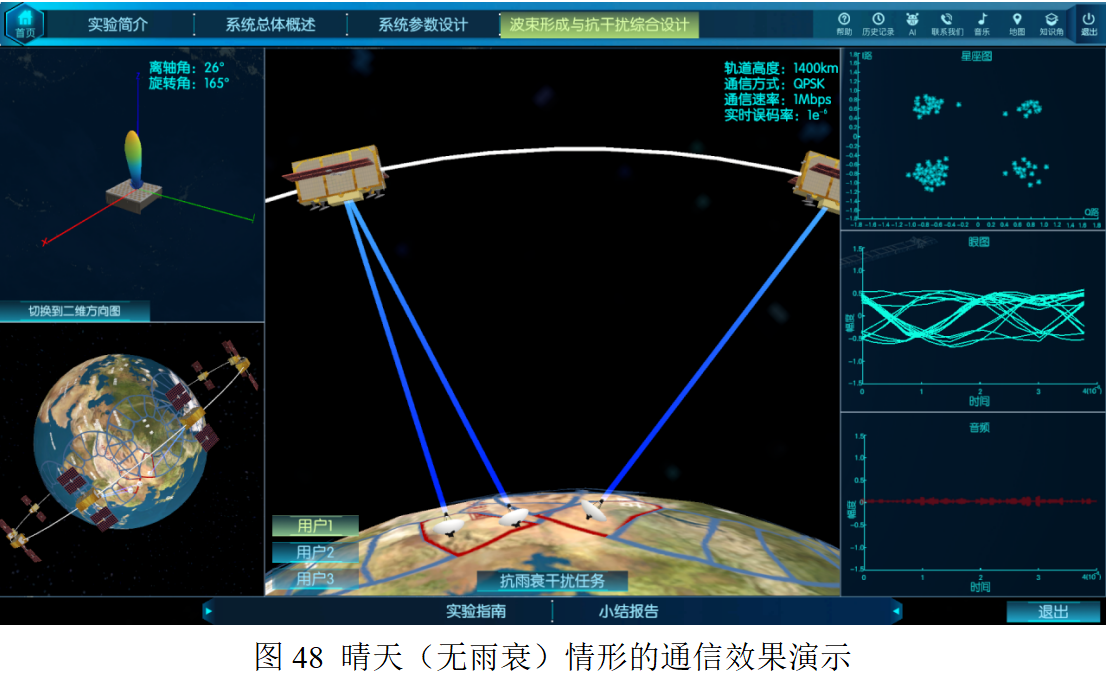

步骤4:观察晴天(无雨衰)情形的通信效果演示,如果是多用户通信,可以在不同用户间进行切换。点击“抗雨衰干扰任务”。

步骤5:配置“雨衰距离”和“雨衰种类”,点击“应用”。

步骤6:观察雨天(有雨衰)情形的通信效果演示,并根据当前通信链路参数和雨衰损耗,调整“地面发射天线EIRP”以消除雨衰对通信的影响。点击“EIRP验证”。如遇困难,可点击“EIRP帮助”,系统自动根据当前链路参数计算EIRP。

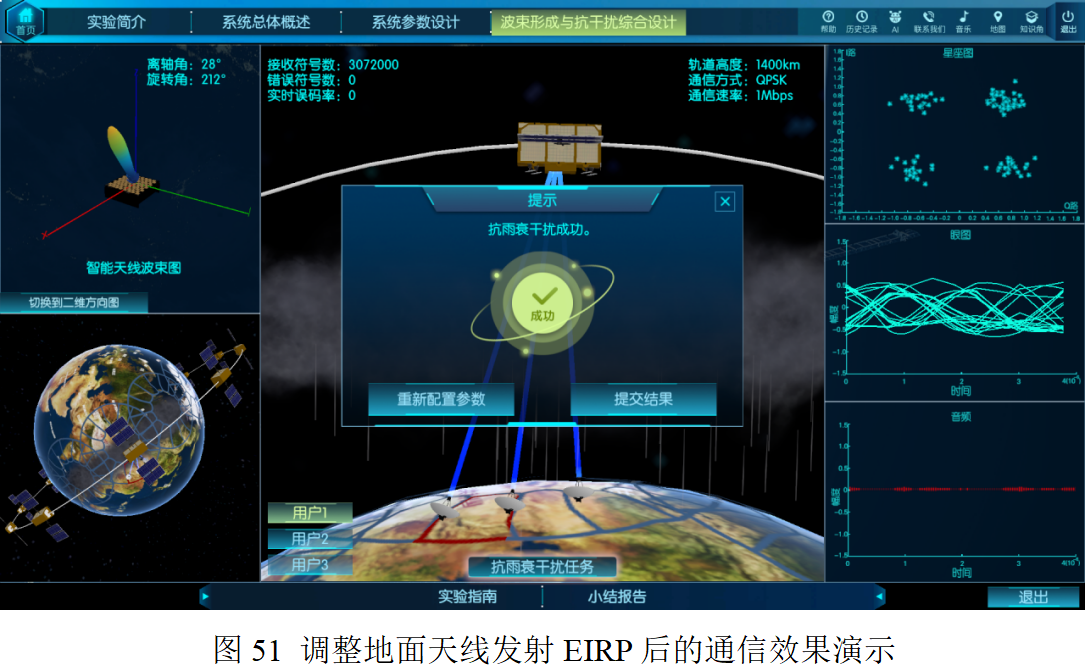

步骤7:观察调整“地面发射天线EIRP”后的通信效果,如果是多用户通信,可以在不同用户间进行切换。点击“提交结果”或者“重新配置参数”。

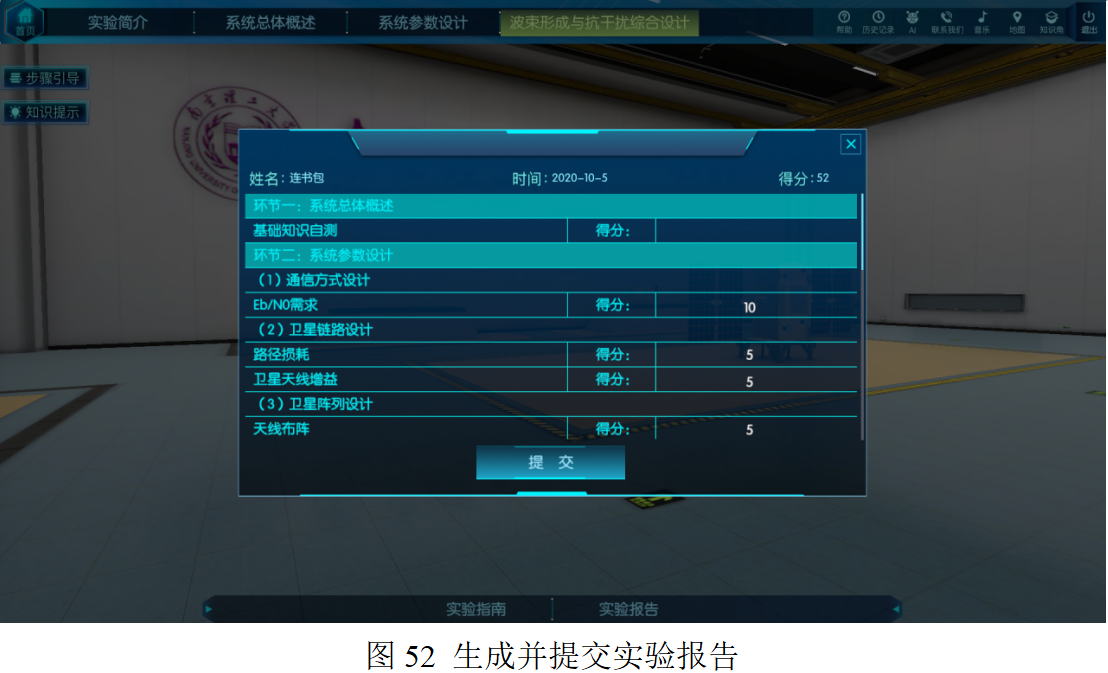

在主界面点击“实验报告”按钮,生成实验报告,并提交报告。